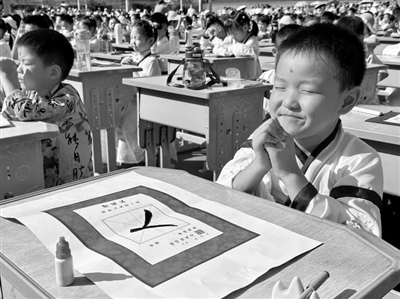

图为湖北省松滋市实验小学学生在课间自由阅读(左),一年级新生举行开笔礼(右)。 万美兰 王丽君 摄

家校共育,如何将学校的“一厢情愿”变成家长的“心之所向”,形成“双向奔赴、相互成全”的新局面?湖北省松滋市实验小学坚持“好关系成就好教育”理念,主张“家长是立德树人的重要合伙人,家庭是学校发展的无限朋友圈,家校共育是优质教育的稳固关系网”,推动建立家校关系共同体,构建协同育人新生态。

1

“家长思维”重塑治理逻辑

针对家长群体中普遍存在的“焦虑感”和教师群体中长期存在的“优越感”,给教师讲好“四堂课”,即形势课、角色课、风险课、价值课,推动学校治理思维转型。将“家长思维”融入制度设计、治理结构与教育实践,即学校在设计和实施各种教育教学活动时,站在家长角度换位思考,充分考虑家长的实际需求、困境、体验及其可能产生的“反响”,学校再进行回应和调整。例如教师在班级微信群中发布相关信息时,充分考虑学生的自尊和家长的“颜面”,从而在“群发”和“私发”中作出科学选择。

对于遵循家长思维,学校确立了“公平为首、目中有人、倾听在前、多元选择、回应关切”五项基本准则。“家长朋友”成为教师日常用语,家校矛盾典型案例成为教师培训的鲜活教材,并将“协同育人”纳入《学校办学总纲》,重构新时代协同育人“教联体”文化。

2

“完美教室”共创育人空间

教育关系的优劣和育人质量的高低,都与学校育人的第一现场“教室”紧密相关。我们努力缔造“完美教室”,打造“班级育人共同体”。

一是规范家委会建设。重构班级家委遴选机制,通过“自荐+推荐+公认”的方式,确保弱势群体家长代表在家委会中的占比。建立家委会培训、一事一议、家长评议等制度,推动家委会向“目标、组织、管理、学习、成长”五位一体共同体转型。

二是共建规则有温度。试点“教育惩戒规则”班本化探索,提出核心理念、制定原则、基本程序和12条路径建议,推动惩戒规则的班本化、规范化、实效化。由班主任提出基本想法,召开班队会由学生讨论初定,召开家长会集体审定或者通过家委会初审后由家长集体投票。这一系列过程使各班级的“惩戒规则”制定审慎而公正,既让学生有矩可守,又增进家长对规则的认同与对教师惩戒权的尊重和理解。

三是同创课程显活力。坚持“一班一世界,育人小气候”,依靠家长群体资源优势,打造独属于班级的特色课程。如邀请医生等相关职业的家长开设健康课程、武术健身课程等;将家庭庆典转化为“成长课程”,如亲子共读、生日感恩活动等,全校家长课程覆盖率达80%。

四是优化空间育“关系”。邀请家长参与班级环境建设,学校开放育人场景、展示学生成长成果,教师抓拍学生成长瞬间,并制作成长相册、视频等推送给家长。家长受邀参与学校开学典礼、主题活动,在仪式感中感受学校文化与教育理念。通过亲子共植梦想树、每日停机一小时、每日共读30分钟等活动,促进师生关系、同伴关系、亲子关系,优化育人空间。

3

“家长驻校”促进角色转型

基于建立现代学校治理制度的探索,试点“家长驻校值日制”,将传统的校园开放日延伸为“开放每一日”。80名家委会志愿者每日与学校行政部门共同参与,形成“观察—反馈—改进”的闭环。制度保障上,制定《家长驻校工作规范》,细化职责分工,做实日常观察,记录真实体验;驻校流程上,家长深入课堂当“观察员”,深入食堂当“监督员”,深入师生当“调研员”,深入关键哨位当“安全员”。学校每周五还有校长办公会,专题听取家长的意见并进行研究与反馈。

“家长驻校”机制,让家长由旁观者变成参与者,在具体可感的切身体验中增进对教育的理解、改变对教师的认知,提升了家长在教育中的“主体意识”,也明显改善了家校关系。学校完善了常态化家校沟通机制,建立“有诉必复、有求必应”的第一时间响应和反馈机制,每学期通过“意见征集”“圆桌对话”“校长访谈”等形式加强家校沟通。

4

“父母课堂”引领共同成长

聚焦家长教育焦虑与能力短板,学校构建了“线上线下,以点扩面”培训体系,帮助提升家长的家庭教育理念和能力。

一是线上微课赋能。组织优秀辅导员、骨干班主任针对家长关心的问题开发家庭教育系列微课“我陪你长大”,每周推送,受到家长欢迎。

二是线下讲堂助力。规范家长学校建设,校长每学期主讲“新父母课堂”第一课,围绕学生心理健康等热点问题开设专题论坛,家长会变革为“圆桌研讨”模式,家长主讲、分组讨论、教师答疑。

三是“种子计划”引领。联合公益项目,遴选100个“种子家庭”进行系统培训,通过共读、案例分享等带动更多家庭参与。组建“新父母共读会”,带领家长每月共读一本书,学校校长等管理者亲自为家长们导读;每双月举办一次共读分享会;班主任每月撰写“班级叙事”,向家长们分享“班级故事”,通过一个个鲜活案例和学生成长的小故事解读学校教育的新理念、新方式,帮助家长树立科学育儿观。

家校共育不仅是“后双减时代”的教育新常态,更成为学校高质量发展的核心动能。从“合伙人”到“共同体”,松滋市实验小学从家校关系重构入手,努力在实践中推动协同育人质效提升。

(作者单位:湖北省松滋市实验小学)

《中国教育报》2025年05月19日 第09版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.